近日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所猪遗传育种科技创新团队从猪端粒到端粒(T2T)基因组的组装、着丝粒特征、三代测序检测结构变异(SV)、图形泛基因组构建及耐寒和耐热相关基因等方面,全面系统地揭示了猪T2T基因组研究的重要价值及广泛应用前景。相关研究成果发表在《宏(iMeta)》上。

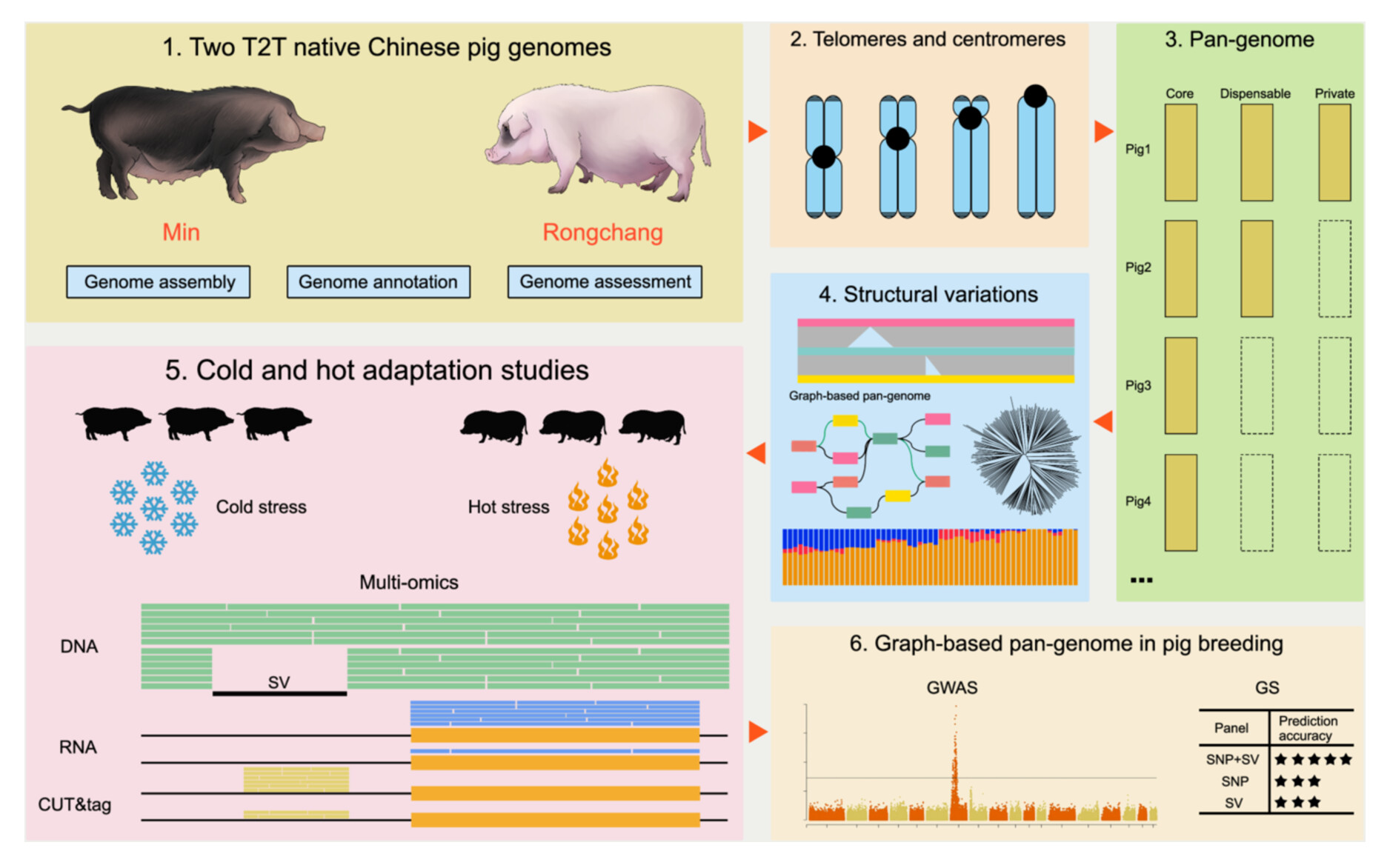

当前,国际猪参考基因组是基于杜洛克猪组装而成,是猪基因组学研究的基石。然而,目前的参考基因组组装并未达到T2T水平组装,限制了猪基因组学的发展。我国地跨寒带到热带,拥有世界上最丰富的猪种资源,其中来自东北寒冷地区的民猪和来自重庆湿热地区的荣昌猪是耐寒和耐热能力强的代表性猪种。本研究组装了民猪和荣昌猪两个地方猪种的T2T基因组,并对端粒和着丝粒区域的结构特征提出了新见解。

研究人员通过泛基因组分析识别了25,472个基因家族,其中38.94%是核心基因,60.09%是可变基因,0.97%是私有基因。另外,识别了194,234个高质量的结构变异,构建了图形泛基因组。通过多组学数据整合,发现了民猪耐寒的关键基因TPT1和荣昌猪耐热的关键基因GIMAP6,并在荣昌猪GIMAP6基因上游发现了一个可能增强荣昌猪耐热性的关键突变。此外,图形泛基因组的构建进一步提高了全基因组关联分析(GWAS)的数量性状基因座(QTL)数量,并提升了全基因组选择育种(GS)的准确性。上述研究成果对未来应对全球变暖等气候适应性猪研究及相关育种工作提供了理论依据和技术支撑。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所博士生宗文成、陈力为共同第一作者,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所张龙超研究员、王立贤研究员,重庆市畜牧科学院王金勇研究员、黑龙江省农业科学院刘娣研究员、岳麓山实验室印遇龙院士、四川农业大学李明洲教授为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、重庆市政府与中国农业科学院战略合作项目、优质猪新品种设计与培育项目、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

原文链接https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/imt2.70013.